日本コーティングBlog

抗菌商品と消毒薬(アルコールなど)の違いが分かれば、使用する目的で使い分けることができる

前回の記事では抗菌について主に解説してきました。

抗菌・除菌・殺菌・消毒・滅菌の言葉の違いや抗菌メカニズムについて理解できたので、早速ドラッグストアなどへ商品を選びに行った方も多いのではないでしょうか。

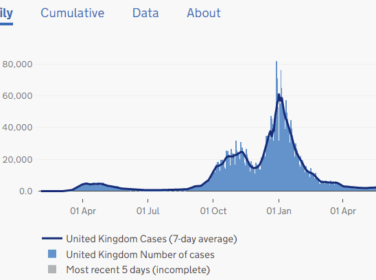

真冬に向けて、さらにコロナウイルスが猛威を振るうと予測されますので、手洗い・うがいなどの身体に対する消毒はもちろん、よく触れる身の回りの製品にも感染対策を徹底することが重要となります。

そこで、今回は抗菌機能商品とアルコールなどの消毒薬との違いについて、詳しく解説していきます。

受験生の子をもつ母親

ウイルスの先生

受験生の子をもつ母親

ウイルスの先生

抗菌の種類

銀イオン

銀イオンが細胞表面に吸着することで細胞膜が破壊されたり、細胞内のタンパク質に吸着することで酵素による代謝を阻害する作用があります。

その結果、細菌は体内での代謝活動を行うことができず、死滅してしまいます。

特殊アンモニユウム塩化合物

特殊アンモニユウム塩化合物も銀イオンと同様の作用機序になります。

手術室や手術用器具などの消毒に使われていることもあり、濃度にもよりますがその効果や即効性は銀イオンよりも高くなる傾向にあります。

消毒や抗菌の前に汚れを取り除く必要性

ウイルスの先生

受験生の子をもつ母親

ウイルスの先生

受験生の子をもつ母親

ウイルスの先生

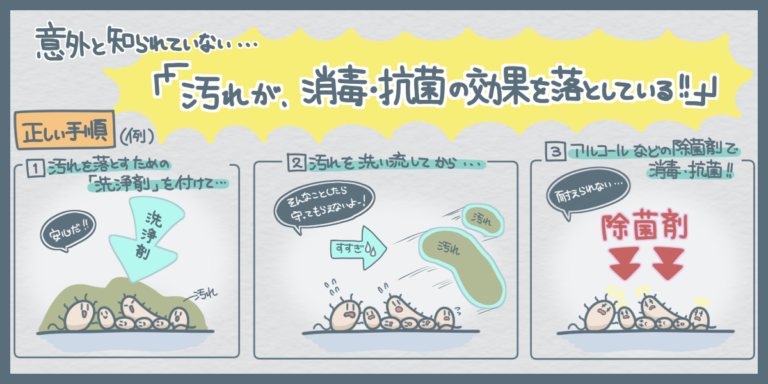

基本的に、消毒薬の効果は使用環境や細菌数・細菌の種類、濃度・作用時間・病原体の性質により大きく変わります。また、温度や病原体の数、汚れも消毒薬の効果に影響します。

様々な要因が消毒薬の効果を左右しますが、私たちが気を付けなければならないのは、「汚れ」です。例えば、キッチンでは油、電気のスイッチには皮脂、トイレでは便、洗面台では唾液などの「汚れ」が付着していることがあります。

こうした汚れが付着したまま消毒薬を塗布しても、消毒薬の成分は細菌やウイルスまで浸透しにくくなってしまい、効果が落ちてしまいます。

また、汚れによって消毒薬自体が失活してしまうリスクもあります。

これは、消毒薬だけでなく、抗菌機能商品についても同じことが言えます。したがって、抗菌機能商品を使用する際も、事前に対象物の汚れをしっかりと落とした上で使用することが重要となります。

受験生の子をもつ母親

ウイルスの先生

受験生の子をもつ母親

ウイルスの先生

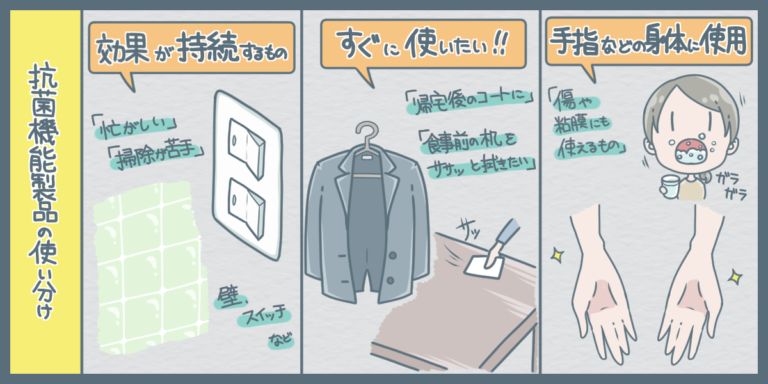

使用する場所・目的で商品を使い分ける

忙しかったり、うっかりしているとついつい手の消毒などを忘れがちですよね。また、家庭内では毎日手の触れるところ全てを拭き掃除することも現実的ではありません。

そこで役に立つのが抗菌機能商品です。ここでは、使用目的別に抗菌・消毒について解説します。

目的で決める

効果が持続してほしい

忙しくてなかなか掃除ができないといった方、こまめな消毒作業ができない方は、長期的に作用する抗菌機能商品を使うことがおすすめです。

抗菌機能商品の中には一回の塗布で1か月以上効果が持続するものもあります。また、複数回の塗布で抗菌加工の層が複数形成され、抗菌効果の持続時間を延長されます。

したがって、普段時間がとりにくい方でも、まとまった時間があるときに追加で塗布するだけで十分抗菌作用が発揮されることとなります。

すぐに使用したい

食事前にテーブルをさっと拭いたり、帰宅後にコートを消毒したいという方は多いのではないでしょうか。

中水準消毒薬である次亜塩素酸ナトリウムは揮発性が高いため、即時消毒する用途に向いていますが、持続性はそれほどありません。

食事に使うテーブルには食べ物を落としたりすることが多いと思いますので、消毒だけでなく、細菌・ウイルスの繁殖を抑制する抗菌機能商品で抗菌加工を施すことで、感染症予防の効果が高まるのではないかと思います。

手指や皮膚など身体に使いたい

消毒薬は、手指に使いたいという方がほとんどではないかと思います。しかし、その手指や皮膚に傷があった場合はどうでしょうか。

消毒用エタノールは手指消毒には使用可能ですが、粘膜への使用は厳禁です。したがって、傷がある場所への使用も推奨されません。

そこで、重要となるのが特殊アンモニユウム塩化合物やポビドンヨード(うがい薬)、両性界面活性剤です。

これらの消毒薬の一部は細胞毒性が低いため粘膜にも使用可能となっていますが、一般的な細菌・ウイルスは十分に消毒が可能です。

したがって、特殊アンモニユウム塩化合物といった薬剤は安全性と消毒効果のバランスがよい薬剤ということになります。

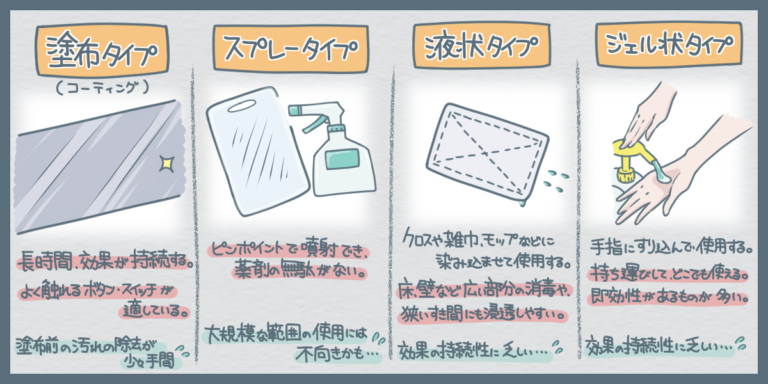

商品タイプの違い

受験生の子をもつ母親

ウイルスの先生

代表的なものを挙げますと、スプレータイプ・液状タイプ・ジェル状タイプがありますが、自分の用途に合ったものを選ぶことがおすすめです。

塗布タイプ

塗布タイプにも様々な種類があります。

塗布タイプは薬剤を塗ることで、強力な抗菌塗膜を対象物の表面に形成し、抗菌作用を発揮します。塗布タイプは抗菌塗膜が形成されることにより長期間の抗菌効果を発揮するため、手でよく触れるボタンやスイッチなどへの使用が最適です。

メリットは、対象物の表面に1年間の抗菌効果が持続する点です。

また、アルコール系塗布タイプでは、消毒用エタノールを成分に含有しているため単なる抗菌加工のみならず、塗布段階での消毒も同時かつ即時に行える点が優れています。

デメリットは抗菌塗膜を形成する前準備として、対象物の表面の汚れを除去する手間がかかってしまう点です。

しかし、このコーティング前の清掃さえしっかりと行っておけば、1年ごとの再コーティングで抗菌効果が持続することになります。

スプレータイプ

スプレータイプは薬剤をスプレーに入れ、霧状にして噴霧することで使用します。イータック、ファブリーズ、リセッシュなどが有名ですよね。

一回の噴霧量がそこまで多くはないため、薬剤を塗布する量を簡単に調節できます。テーブルやまな板などに噴霧したのち、清潔なクロスや雑巾で伸ばしながらふき取ります。

メリットは、消毒したい箇所にピンポイントに噴射できるため、薬剤の無駄がない点です。

デメリットは、床一面の掃除など大規模な消毒には不向きである点です。

例えば、第四級アンモニウム塩を含有しているものでは、塗布後18時間後の細菌数は0となる研究結果がでています。その即効性については薬剤の濃度が高ければ高いほど増しますので、商品によるところが大きくなってしまうということになります。

また、持続性については1週間以上抗菌作用が続くものもあります。しかし、抗菌作用の持続性については対象物表面が曝されている環境や抗菌成分の残存率により変動しますが、第四級アンモニウム塩を固定化するコーティングしてあれば長時間の抗菌作用に繋がります。

したがって、抗菌機能商品は長時間の抗菌作用を付与するために、いかに抗菌成分を対象物の表面に留めるかが重要となります。

液状タイプ

液状タイプはボトルに入れ、クロスや雑巾、モップなどに染み込ませて拭き掃除に使用します。

メリットとして、床や壁などの面積の広い部分の消毒に使いやすい点や、狭い隙間にも薬剤が浸透しやすい点が挙げられます。

デメリットとして、一回の使用量が増えてしまう点が挙げられます。

液状タイプの即効性と持続性も成分により変わってきますので、基本はスプレータイプと同様になります。一般的に使用されている消毒用エタノールでは、濃度が70~95%のものが細菌・ウイルスに十分な即効性があるとされていますが、エタノールの濃度により細菌が殺滅されるのに要する時間は変動します。

また、消毒用エタノールなどのアルコール系消毒薬は消毒作用はありますが、抗菌成分が含まれていないものの場合、抗菌作用はありません。したがって、乾燥した部分に細菌が付着すると、再び細菌増殖が始まりますので注意が必要です。

ジェル状タイプ

ジェル状タイプは手に直接すりこんで使用します。ジェル状タイプはすぐに乾燥しそうにないイメージですが、手を揉んでいれば10秒程度で乾燥してきます。日本ではあまりなじみがありませんが、アメリカなどではジェル状の消毒用エタノールは一般的ですので心配する必要はありません。

ただし、海外からの輸入品である場合には成分と添加物を十分に確認する方がよいでしょう。液状タイプと同様に、ジェル状タイプは消毒用エタノールが含有されているものが多く、塗布時の即効性はありますが、それ以降の抗菌性はありませんので注意が必要です。

その他の抗菌商品

母:先生!消毒液や抗菌スプレーについてはよくわかりました!他にも抗菌加工している商品で生活に役立ちそうなものはありますか?

先生:それはよかった。最近では、洗面台やトイレ、家電以外にも衣服やマスクにも抗菌加工されているものがたくさんあります。また、お掃除用品のおしぼりやウェットティッシュなどのシートにも抗菌加工されているものが存在するよ。

受験生の子をもつ母親

ウイルスの先生

マスク

マスクは口と鼻につけるものなので、汚れがちですよね。食事が終わってマスクをつけなおしたときに、マスクが何か臭いなあと感じたことのある方も多いのではないかと思います。

実は、その臭いの元は口の中に存在する様々な細菌によるものなのです。食事を摂ると、口の中に食べかすが残りますが、その食べかすが口腔内細菌によって分解され、悪臭を発するガスが生じます。

マスクが臭くなるのは、こうした細菌とタンパク質を含んだ飛沫がマスク内面に張り付くことによるものと考えられます。抗菌加工マスクであれば、マスク表面にそうした飛沫が付着したとしても細菌の繁殖が妨げられるため、不快な臭いの発生が軽減されることとなります。

ただし、抗菌加工マスクであったとしても、その効果は細菌の増殖抑制にとどまりますので、使い捨てのものであれば1日ごとに取り換える方が望ましいでしょう。

シート

抗菌加工されたシートであれば、別途消毒薬や抗菌スプレーなどを使用する必要がなく、手軽に手指やテーブルを消毒することができます。ただし、消毒薬・抗菌剤の濃度が一定かつ低濃度であるため、効果が低くなりがちというデメリットもあります。

また、ウェットティッシュや床拭きシートは一つのパックにまとめて詰められていることが多いと思います。

前述したように、そうしたシートは低濃度の消毒・抗菌液で加工されていることが多いため、その消毒薬が効かない細菌・ウイルスが繁殖してしまうということもあり得ます。したがって、抗菌加工シートは手軽で便利なものではありますが、その効果を過信することなく、できるだけ速やかに中身は使い切るようにした方がよいでしょう。

その対策として、抗菌シートのパック内に細菌やウイルスを付着させないように、1枚1枚を丁寧に取り出すこと、必要なシート以外の部分には触らないことが重要です。医療現場、特に手術室では不必要な場所や物には触らないということが徹底され、感染対策が講じられています。

したがって、「接触しない」ということは感染症対策する上で非常に重要な事項になりますので、ぜひ皆さんも抗菌シートを使う際には意識してみてください。

とはいえ、普通の生活で気を付けることのできる限界もありますので、できるだけ高濃度の薬剤が配合されている抗菌シートを併用することもおすすめの方法です。抗菌加工シートには次のようなものがあります。

- ウェットティッシュ

- おしぼり

- 床シート

受験生の子をもつ母親

ウイルスの先生

受験生の子をもつ母親

まとめ

今回は、抗菌機能商品の種類、特徴、用途別の使い分けについて解説してきました。消毒薬にせよ抗菌製品にせよ、自分の用途に合った使い方をすることが重要となってきます。

コロナウイルスへの報道も過熱し、様々な企業がコロナウイルスなどの病原微生物を対象とした消毒・抗菌商品を開発・販売していることから、戸惑っている消費者も多いことと思います。本記事を参考にして、ぜひ自分に合った商品選びをしていただければと思います。